Rolf Lindemann, Sven Gatter und Strukturen im Wandel

Frisch und erneuert wie eine zwischenzeitliche Entspannung von der lang anhaltenden und wohl immer noch nicht überwundenen Corona-Anspannung wirkt der Cottbuser Standort Dieselkraftwerk des BLMK in diesen Wochen. Ende August und Mitte September hat das Museum mit drei neuen Ausstellungen sein aktuelles Programm komplettiert. Alle Räume sind nun wieder für Besucher zugänglich und erfahrbar.

Eine breite Reminiszenz ist dem Berliner Künstler Rolf Lindemann (1933 – 2017) gewidmet. Kurator Ulrich Röthke ist es gelungen, mit Unterstützung von Hannelore Markosch, der Witwe des Künstlers, zahlreiche beeindruckende Werke aus dem Nachlass von Lindemann für diese Ausstellung nach Cottbus zu holen, die treffend „Poesie des Alltags“ nicht nur heißt, sondern auch beschreibt – mit den Augen und den künstlerischen Fertigkeiten eines Mannes, der von der Jugend bis zum Greis mit Neugier, erkennbarer Zuneigung und wohl manchmal auch mit einem leichten Staunen seine Mitmenschen beobachtete und sie in Momenten zwischen Einsam- und Betriebsamkeit, Konzentration und Leichtigkeit in ihrem Umfeld festhielt. Neben den Porträts gehören auch klassische Themen Wie Stillleben und Landschaften zu seinem Repertoire.

Alltagsmenschen statt Helden

Rolf Lindemann spiegelt mit seiner Vita und seinem Schaffen, das diese Ausstellung exemplarischen Werken in einer weiten Spanne vorstellt, die vier Jahrzehnte des Bestehens der DDR wider, ohne Anzeichen von Vereinnahmung und Systemtreue, ebenso die Wende nach dem Ende der DDR und die Integration Ostdeutschlands in die Bundesrepublik Deutschland. Nach einer Lehre als Dekorationsmaler studierte er von 1947 bis 1949 an der Arbeiter- und Bauernfakultät und von 1952 bis 1957 Malerei an der Hochschule für bildende und angewandte Kunst in Berlin, unter anderem bei Arno Mohr. Danach arbeitete er freischaffend, immer mit dem Blick auf die Menschen in ihren Alltagssituationen. So sieht man beispielsweise in seiner Kaufhalle von 1977 keine Heldin der Arbeit an der Kasse sitzen, vielmehr eine – ebenso wie die Kundin – gesichtslose, vor dem Hintergrund von gesellschaftlicher Entindividualisierung, Geschwindigkeit und Technisierung nicht mehr als konkrete Person auszumachende Figur. Ein Bild, das heute noch ähnlich trifft wie seinerzeit.

Auf Lindemanns modernen Nachwende-Bildern, in kräftigen Farben ausgeführt (Dr. Röthke verweist dabei gern auf das typische Lindemannsche Rot), bekommen die Menschen wieder mehr Gesicht und Mimik. Der „Artist“ von 2006 verbirgt sich zwar noch hinter Clownskostüm und Maske, aber der „Frau mit Computer“ (2008) sieht man die konzentrierte und gleichzeitig unbequeme Arbeit am Bildschirm an. Sie wirkt genauso angespannt und auf dem Sprung wie die „Krankenschwester“ von 2009, der man die Pause gönnen würde, die sie sich selbst kaum gönnt. Und schließlich führt Lindemann die Geschwindigkeit und das Schwinden der Zeit zurück an den Anfang, wenn er zum Beispiel in schnellen Pinselstrichen das schaukelnde Kind („Schaukelnder“ von 2004) vor einem schwankenden Sonnenfleck zeigt.

Interessant auch, wie Lindemann selbst die Zeit überwindet und sich immer wieder erneuert. So geht er, dessen Arbeiten sonst eher in der Tradition der französischen Moderne des Nachimpressionismus stehen, zeitweise Wege in die Abstraktion. Oder er überarbeitet eigene Druckgrafiken durch Collagieren und Übermalen zu neuen Bildern mit heutiger Aussage.

Alt und Neu verschwimmen

Einen repräsentativen Ausschnitt der Werkreihe „Echo Tektur – Ruinen und Modelle“ mit Fotografien von Sven Gatter zeigt die Ausstellung in der dritten Etage des Museums. Gatter, 1978 in Halle (Saale geboren) und in Bitterfeld aufgewachsen, widmet sich seit einem Stipendienaufenthalt auf Schloss Wiepersdorf verschwindenden Architekturen im ländlichen Raum.

In aufgegebenen Gehöften, Gasthöfen oder Industriebetrieben findet er die Motive für die zum Teil im Atelier nachgesellten Arrangements von abgebrochenen Mauersteinen, Balken, Metallplatten oder Dachziegeln. Dem Zusammenhang, dem Ort und der Zeit entrissen, verwischen in diesen Ding-Porträts die Grenzen zwischen Vergangenem und Neuem, zumal Gatter in seiner in Cottbus ausgestellte Werkreihe Fotografien Architekturmodelle und Materialkonstellationen hinzufügt, die er im Lehrbauhof Großräschen gefunden hat – keineswegs eine Ruine.

Das ist Absicht und ist Thema des Künstlers. Er konzentriert sich auf Form und Ordnung seiner Objekte. Artefakte der Geschichte und Erinnerung werden fragmentarisch und symbolisch in die Gegenwart geholt und vor dem Hintergrund des strukturellen Wandels neu interpretiert. Alles was war, kann auch wieder sein, wenngleich in anderem Zusammenhang. Nachhaltigen Umgang mit Ressourcen würde man das heute nennen.

Sowohl die Ausstellung „Poesie des Alltags“ (Rolf Lindemann) als auch „Echo Tektur – Ruinen und Modelle“ (Sven Gatter) sind noch bis 21. November 2021 im BLMK am Standort Dieselkraftwerk Cottbus zu sehen.

Landschaft und Mensch im Wandel

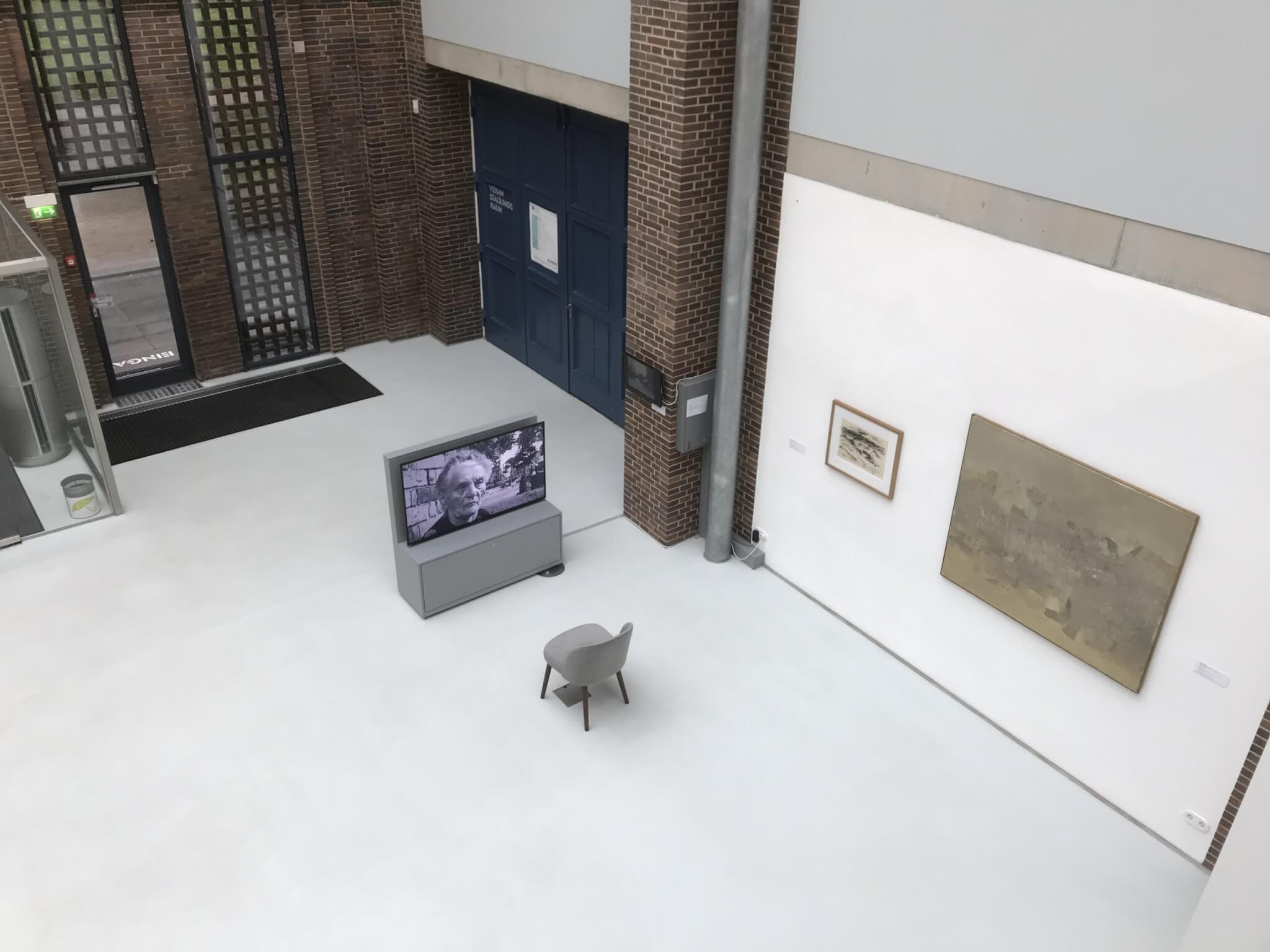

Etwas länger, bis zum 5. Dezember 2021, haben Kunstfreunde die Möglichkeit, die dritte Ausstellung „Strukturen im Wandel – Die Zukunft hat schon begonnen – Vom Leben in Industrielandschaften“ zu besuchen. Sie vereint zahlreiche Kunstwerke aus dem Bestand des Museums und Leihgaben, die das Thema Land, Landschaften und Menschen im Wandel eint. Unter den Malern, die in dieser Ausstellung vertreten sind, finden sich so bekannte Namen wie Lea Grundig, Dieter Dressler, Günther Friedrich, Georgios Wlachopulos oder Dieter Zimmermann mit seinen typischen comicartigen Erzähl- und Wimmelbildern. Unter den Fotografen sind Thomas Kläber (mit seiner Serie „Jänschwalde“ aus der Anfangszeit des damaligen „Kraftwerks der Jugend“, das heute das älteste in der Lausitz ist), Jürgen Matschie oder Ludwig Rauch, die man als aufmerksame und kritische Beobachter in Zeiten von Veränderung kennt. Ergänzt wird dieser regionale Blick unter anderem durch Fotografien von Joachim Brohm aus Leipzig, die im Ruhrpott entstanden sind und vom Wandel einer Region erzählen, in der Bergbau und Industrie nahezu das gesamte Arbeits- und Alltagsleben der Menschen geprägt haben.

Erinnern an die Opfer der Zeche Wujek

Ein beeindruckender polnischer Beitrag zur Ausstellung kommt von Michał Smandek mit einer von Ton und Filmdokumenten begleiteten Fotoserie und Installation, der an die Opfer des Besetzungsstreiks der Bergleute in der Steinkohle-Zeche Wujek in Katowice 1981 erinnert. Die Bergleute protestierten damit gegen die Verhängung des Kriegsrechts in Polen und die Verhaftung des örtlichen Solidarność-Vorsitzenden. Bei der gewaltsamen Niederschlagung der Proteste durch Polizei und Armee kamen neun Bergleute ums Leben. An sie erinnert Smandek mit neun Pflanzen, die er an den früheren Arbeitsplatz der Opfer gebracht und fotografiert hat. Den Betrachter vor Ort in Cottbus bezieht er aber direkt mit ein, denn die leeren Blumenständer findet dieser unmittelbar im Ausstellungsraum vor den Bildern.

Dass eine solche Ausstellung in einem Landesmuseum mit Standorten Cottbus und Frankfurt/Oder am Bergbau als Ursache für weitreichende und tiefgreifende Wandlungsprozesse nicht vorbeikommt, liegt auf der Hand. „Aber das ist keine Ausstellung über Kohle“, betont Museumsdirektorin Ulrike Kremeier. „Es geht um Strukturen.“ Um Strukturen geformter und deformierter Erde zum Beispiel und um die Rückwirkungen auf Mensch, Natur und Gesellschaft. Als Beispiel verweist Ulrike Kremeier auf ein Bild der polnischen Künstlerin Eva Krajewski, das in einem Pleinair im Tagebau 1977 entstand. Es zeigt vordergründig einen Blick in den Tagebau, bei genauerem Hinsehen aber erkennt man, dass der Erdkörpers eine Uterusform hat – symbolisch für die Ausbeutung von Mutter Erde.